Анатолий Аркадьевич Кошкин

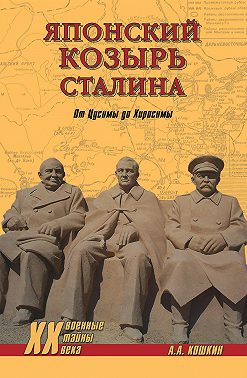

"Японский козырь Сталина: от Цусимы до Хиросимы"

Наступивший год приносит важную дату - восьмидесятилетие Победы во Второй мировой войне, и одним из наиболее важных сквозных тем той войны было сложное взаимодействие СССР и Японии, которому эта книга и посвящена.

Во второй половине XIX века Япония стремительно ворвалась в круг развитых промышленных держав и развернула собственную империалистическую политику в сопредельных странах, в частности, в Китае и Корее. Именно империалистическое столкновение держав в восточноазиатском регионе привело к русско-японской войне 1904-1905 годов. Поражение России в той войне открыло для Японии возможности дальнейшего расширения своего присутствия в Восточной Азии и на островах Тихого океана вплоть до Филиппин, всего через несколько лет была аннексирована Корея. Начавшаяся вскоре Первая мировая война позволила Японии аннексировать бывшие германские колонии в регионе и добиться тем самым крупных успехов в деле захвата Китая, а в ходе Гражданской войне в России Япония, в составе войск иностранной интервенции, фактически оккупировала на несколько лет Дальний Восток.

Японский милитаризм неоднократно продолжал империалистическое проникновение в регион, подчиняя себе одну территорию за другой. Со временем это привело японцев к сотрудничеству с европейскими фашистскими режимами, подписанию Антикоминтерновского пакта и заключения Тройственного союза с участием Германии и Италии. За всем этим последовали даже столкновения с СССР в области Хасана и Халхин-Гола, однако в конце концов Япония сконцентрировалась на завоевании Китая, в который она вторглась в полной мере в 1937 году, а позднее избрала направление агрессии против США и Великобритании на Тихом океане, атаковав в декабре 1941 года Перл-Харбор...

Весь период с начала XX века был отмечен сложным взаимодействием России (СССР) с Японией. Это взаимодействие, многочисленные переговоры и подписанные договоры, постоянно оставалось крайне сложным, и советское руководство находилось под угрозой нападения (а при Хасане в 1938 и при Халхин-Голе в 1939 нападения даже реально произошли). В условиях начавшейся Второй мировой войны СССР старался выиграть время для противоборства с Третьим Рейхом (и благодаря пакту от 23 августа 1939 года выиграл почти два года), но также и не допустить открытия Японией второго фронта вторжения на востоке. 13 апреля 1941 года был заключен советско-японский пакт о нейтралитете, что позволило немного успокоиться, однако вплоть до декабря того же года продолжала висеть угроза нападения с востока. Япония готовила планы вторжения в СССР вскоре после начала Великой Отечественной войны (план "Кантокуэн"), но предпочла бороться с США. По мере того, как перевес в войне складывался на сторону союзников, Япония не допустить столкновения с СССР, прийти к соглашению, но тем не менее в августе 1945 года столкнулась с ним.

Даже после Второй мировой войны остался подвешенным вопрос о так называемых "северных территориях", который и сейчас препятствует заключению формального мирного договора. Этот вопрос связан с требованиями японской стороны в отношении южной части Курильских островов, отошедших Советскому Союзу по итогам советско-японской войны августа 1945 года. До того с конца XVIII века вплоть до русско-японской войны 1904 года острова принадлежали России, но по Портсмутскому мирному договору вместе с Южным Сахалином отошли Японии. То есть острова были японскими лишь около сорока лет, но сейчас японцы почему-то считают их своими исконными территориями. Этот вопрос и поныне отравляет обстановку в регионе.

В данной книге автор рассматривает всю историю международных отношений СССР (России) с Японией в XX веке. Все, что я описал выше, находит то или иное отражение в книге - от конца XIX века с первой японо-китайской войной и до начала XXI века с попытками урегулирования территориальной проблемы. Наибольшее внимание в книге уделено периоду от вторжения в Манчжурию в 1931 году и до капитуляции Японии в 1945 году, подробно описываются взаимодействия СССР с Китаем, США, Великобританией.

Используется обширная источниковая база от архивных документов до мемуаров участников событий, порой в тексте встречаются цитаты из протоколов встреч и совещаний. Все это делает книгу крайне полезной для интересующихся историей читателей, тем более, что автор не допускает, как некоторые, домыслов и пустых предположений. Текст, правда, получается сухим, что научной работе только на пользу, хоть и может навевать скуку.

В заключении предупрежу, что в этом году у меня будет много такой суровой литературы. Держитесь.

- Главная

- Военное дело, спецслужбы

- ⭐️Анатолий Кошкин

- 📚«Японский козырь Сталина. От Цусимы до Хиросимы»

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Премиум

Японский козырь Сталина. От Цусимы до Хиросимы

600 печатных страниц

Время чтения ≈ 16ч

2012 год

16+

Чтобы читать онлайн

В книге профессора-востоковеда рассматривается история взаимоотношений России (СССР) и Японии на протяжении почти ста лет. На основании малоизвестных в нашей стране советских, американских и японских документов раскрывается политика и стратегия СССР в отношении Японии в годы Второй мировой войны, дипломатия внутри «Большой тройки» – СССР, США и Великобритании по дальневосточным проблемам. Значительное место в книге уделено послевоенному урегулированию между СССР и Японией, противоречию сторон по вопросам заключения формального мирного договора.

Издание книги приурочено к 70-летию Пёрл-Харбора и событий 1941 года.

читайте онлайн полную версию книги «Японский козырь Сталина. От Цусимы до Хиросимы» автора Анатолий Кошкин на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Японский козырь Сталина. От Цусимы до Хиросимы» где угодно даже без интернета.

- Дата написания:

- 1 января 2012

- Объем:

- 1080099

- Год издания:

- 2012

- Дата поступления:

- 1 августа 2024

- ISBN (EAN):

- 9785953362672

- Время на чтение:

- 16 ч.

Поделиться

Wiktor_Malawski

Оценил книгу

Поделиться

Автор книги

О проекте

О подписке